「本町」、江戸では「ホンチョウ」と読むが、松坂は「ホンマチ」と読み慣わしている。大坂や名古屋と同じだ。いずれもその町の中心である。

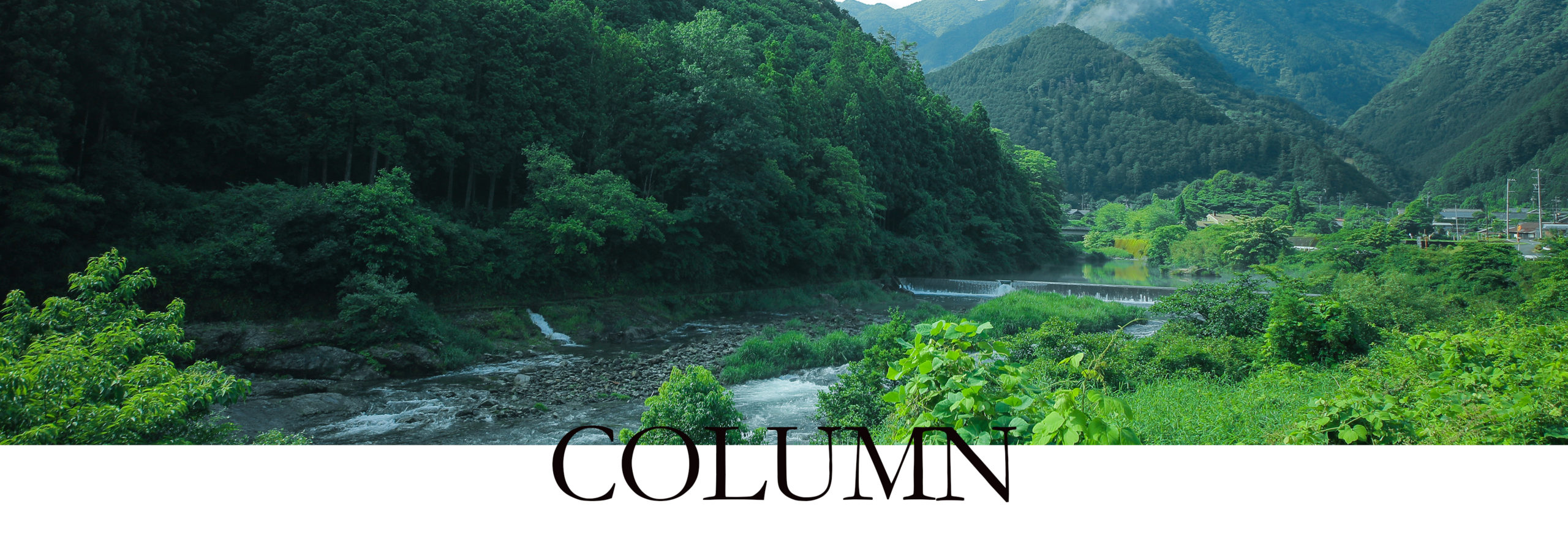

宣長の生まれる約140年前の1588年、戦国武将・蒲生氏郷(1556-95)は南伊勢の地に城を築き町を造った。「松坂」の誕生である。

氏郷はやがて来るであろう平和な時代を見据え、町の繁栄のために様々な方策を打つ。その一つが、交通アクセスの整備で、海岸線に近い伊勢(参宮)街道は、町の中に付け替えられた。

城の大手を下り、伊勢街道と交わる場所が「本町」だ。支配者層である武士と庶民の出会う場所、この位置づけは、城が市役所となっただけで430余年後の現在も変わりはない。

本町の歴史は、平和なことばかりでもない。

1600年、関ヶ原の合戦の前哨戦が各地で繰り広げられた時に、松坂城にも西軍が押し寄せるという噂が広まり、町は大混乱となった。そんな中、悪い奴はいるもので「強盗多く乱妨す」。城を預かる古田家家臣・古田助左衛門は、強盗の一人をつかまえ、「本町の辻へ引き出し、助左衛門手に掛けて胴切りにいたし候ける」。この公開処刑で町の混乱は鎮まった(『松坂権輿雑集』)。

1615年、大坂夏の陣。この戦いで豊臣家は滅び、戦国の動乱はようやく治まった。平和な時代の到来である。「元和偃武(げんなえんぶ)」と呼ぶ。

つまり、凡そ百年の開きはあるが、「買い物」を文化にまで高め、商業、経営法の近代を開いた三井高利と、古典研究の基礎を築き、「学問」の流通革命を企てた本居宣長は、お隣同士ということになる。

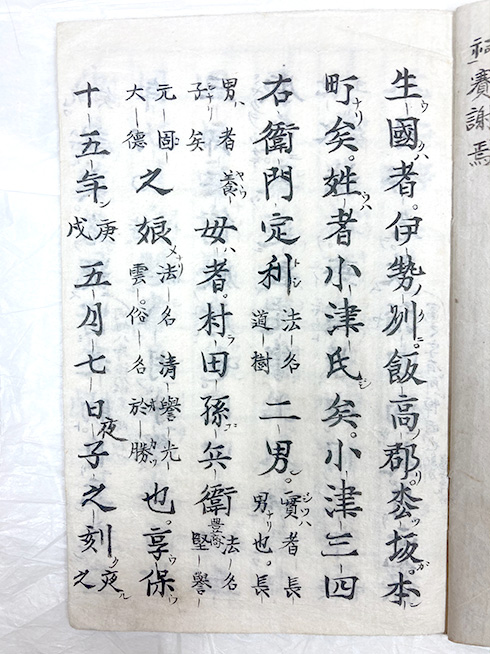

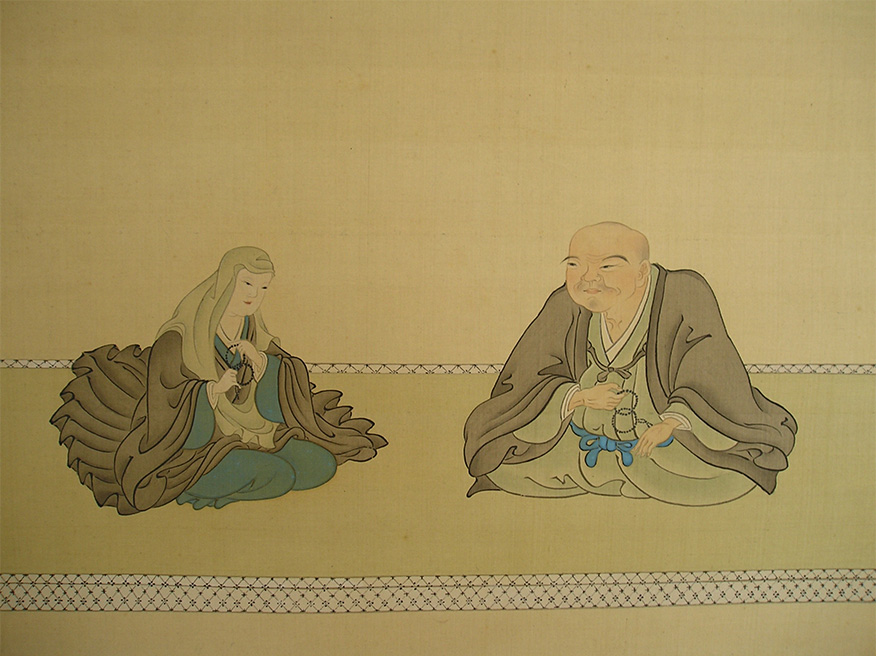

「三井高利夫妻像」

「三井高利夫妻像」では当時の町の様子はどのようなものであったか。

宣長の暮らしていた時代の様子を再現したジオラマを本町、三井家屋敷跡にある観光交流センターの二階で見ることが出来る。

伊勢街道を江戸や京都の方面から歩いて来た旅人は、坂内川に架かる松坂大橋を渡り町に入る。右手には高札。その向こうには松坂城のある四五百の森が見える。町に入ると、すぐ左は江戸でも有数の紙商・小津清左衛門家があり、やがて右手には豪商・三井家が見えてくる。外から窺うことは出来ないが、何か奥が深そうである。

三井を過ぎたら本町の辻。通りに立てば、右手後方には松坂城が見えた。と言っても天守閣は既に失われている。

「八つ棟造りの冨山家」

「八つ棟造りの冨山家」さて、話は再び18世紀の松坂。三井があって、道を挟んで向かい合う二軒の八つ棟造り。では四ツ辻のもう一角はと言うと、ここは山城屋という飛脚屋である。豪商の町の通信センターだ。1762年10月24日には、本町の三度飛脚問屋山城屋市右衛門は、松坂御代官所の依頼で御用金3000両を江戸の御屋敷に輸送したという記録が残るから、しっかりした屋敷構えであったろう。また、このあたりからは小津家などの江戸で活躍した商人が輩出している。

この町には情緒もあった。大橋を渡り本町にはいると両側から琴の音が流れてきて、ああ本町だなあという気分になったと『宝暦咄し』は伝える。

さて、本町に生まれた宣長だが、やがて魚町に移り住む。といっても本町の本宅と背合わせにあった隠居宅である。三井屋敷の深奥部と魚町の宣長宅の裏口は、背割り排水を挟んで接していたことになる。これまた、想像をかき立てる話である。

ギリシャ神話では「ゲニウス・ロキ」と呼ぶが、それぞれの土地には神様がいる。もちろん日本も同じだ。旅をして歌や俳句を詠むのも、その土地の神様へのごあいさつに手向けたのが本義であろう。本町に、今も神さまはお見えになるだろうか。それはわからない。ひょっとしたら1876年(明治9年)の騒動で、どこかに遷っていかれたかもしれない。

でも思い描くことは出来る。ぜひ本町の交差点に立って、目を閉じ、八つ棟造りや三井家のあった時代、宣長や旅人が行き交った頃を想像して欲しい。ここから、日本の商業と学問の近代は生まれたのである。

カチっと松坂 本居宣長の町|2022.10.1

前 本居宣長記念館 館長

國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ

『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数