◇ 稀代の旅人たちを輩出した町 松坂

江戸時代の伊勢国松坂は、神宮に向かう街道の宿場町。人の往来の絶えぬ町であった。

また、三井、小津、長谷川などの松坂商人の本拠地として、各地の情報や産物もよく集まる地ではあった。

五月蠅い侍も、この町ではあまり見かけることもない。

そのような土地柄もあるのだろう、松坂、またこの近在の人は、よく歩く。歩くだけではない、全国各地を旅し、記録を残した。

大淀三千風、丹羽正伯、植村正勝、小津久足、松浦武四郎、

既にこのコラムに登場した人もいるが、いずれも「超ド級」の旅人たちである。

◇ 書斎の旅人 本居宣長

そんな町にあって、特に壮年期はほとんど旅に出なかったのが本居宣長である。

魚町で町医者をしながら、薬箱をぶら下げて往診。夜は机に向かう。二日、三日に一度は歌会や講釈が開かれる。

何ともつまらぬ毎日、と思っては大間違い。譬えは如何かと思うが、蜘蛛が巣を張るように、注意深く獲物(情報)を待っている。

そして、頭の中はまさに時空を越えて旅を続けていた。

かの紫式部が牛車に乗って松坂の宣長宅を訪い、麗しい声で『源氏物語』を愛読してくれることへの礼を述べた、と言う幻視を描けるほどである。

宣長の武器は「思い描く」こと。断片的な情報や言葉から、空間や情景を再生する抜群の能力があった。それを裏付けたのが圧倒的な記憶量と、伸びやかなイマジネーションであった。

◇ 宣長の眼に映るものは・・・

こんなことを読んだ記憶がある。

例外は本居宣長です。「すみのえとすみよし」の場合でも、各時代の文学(又は、文献)にあらわれた地名を綜合しながら、古代の低湿地が次第に陸化してゆく進行過程を的確に把握しているのは壮観というより偉観というべきでしょう。所謂「地学」とは関係がなくなされている作業です。

「歌枕書問 篠田一士氏との往復書簡」奥村恒哉

この一節を読み、私は、たとえば大坂の、今は神社となっているが高津宮跡に立った宣長の眼には、未だ難波津と呼ばれ葦の生い茂りった時代から、やがて難波の都が出来、幾度も戦さが繰り返され今に至る情景が、時系列で思い浮かべられてきたのではないかと思う。

◇ 高津宮の遠眼鏡

高津宮は『古事記』の舞台でもあるのだが、道頓堀まで見渡すことの出来る景勝の地。

近鉄の日本橋からそう遠くはない。行ってみたが、周りはビルが建ち並び、眺望は絶無であった。ところが、時間を200年程前に戻すと、弥次喜多の『東海道中膝栗毛』には、遠眼鏡の見せ物の口上が載る。

〔とをめがねのいひたて〕 サア見なされ、サア見なされ。大坂(おさか)の町々、蟻の這ふまで見へわたる。近くはどゝんぼり(道頓堀)の人くんじゆ(群衆)。あの中に坊さまが何人(いくたり)ある。 お年寄りにお若い衆、お顔のみつちや(あばた)が何ぼある。

女中がたの器量、ぶきりやう、ほつこり(焼き芋)買ふて喰てござるも、浜側でしゝ(立小便)なさるも、橋詰のみだれ(乞食)どもが、襦袢の虱なんぼとつたといふまで、手にとるやうに見ゆるが奇妙。

また風景を御覧なら、住吉沖に淡路島、兵庫の岬 須磨明石、大船の船頭が、飯何ばい食た、何食た彼食たも、いつきにわかる。まだまだふしぎは、此目がねをお耳にあてると、芝居役者の声色、付け拍子木の語り語り、残らず聞こえて、見たも同然。

お鼻を寄すれば、大庄の鰻の匂ひ、ふんぶんとあがつたも同前。

たゞの四文では見るがおとくじや。千里ひとめの遠眼鏡これじや、これじや

『東海道中膝栗毛』8編上

十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の初編刊行は享和2(1802)年。その前年に、宣長も高津宮に遊んでいる。若い頃からの高所志向に加えて、「遠眼鏡」とは浅からぬ因縁の宣長が、四文払って覗いたら、そこには仁徳天皇のお姿もあったかもしれない。

宣長にとって景色を見ることは、ダイナミックは地形の変遷まで想起することであり、また古典を読むとは、その情景を思い浮かべることでもあった。

◇ 出雲国風土記に驚く

34歳で賀茂真淵との対面を果たして以後、日夜『古事記』研究に勤しむ宣長だが、『古事記』解読の鍵を握る場所が、「出雲」である。

出雲の地図を頭の中に描くのが、宣長流。研究の第一歩だ。すると情景も浮かんでくるであろう。

42歳の時、津の谷川士清(ことすが)が、『出雲国風土記』(732年)を貸してくれた。

津までは急げば一日で往復できない距離ではないが、普段は手紙での交流である。

21歳先輩で『日本書紀』研究の第一人者として知られていた士清に、若い頃には憧れ、その後、『古事記』こそが『日本書紀』に勝るとする自説を展開した、第三者からはちょっと失礼な書簡を送り、一端関係は途絶えた。

士清はどう思っていたかはわからないが、宣長は新しい師・賀茂真淵の厳しい指導を受けるのだが、その真淵が、まるで遺言のように士清の学問をもう一度見直すことを奨める。

真淵は士清とは全く相容れぬ学問を打ち立てた人だが、自分の後継者には、学ぶべきものがあることを示唆する。この一事を以てしても、真淵は本当に偉い先生だったのだと思う。

やがて真淵が亡くなった。

宣長は、士清との関係を修復し、親密な交流が再開する。鼻っ柱の強い宣長を気持ちよく受け入れた士清もまた立派である。

『出雲国風土記』は、『古事記』が完成した翌年713年に編纂せよと言う命が下って諸国の「風土記」が編纂されるのだが、そのたった一つ、完全な形で残った本である。

宣長は感嘆する。

「もとの風土記はみな絶ぬる中に、国はしも多かるに、出雲の残れることは、まがことの中のいみじきさきはひ也」

「禍福はあざなえる縄のごとし」と言う言葉があるが、「まがこと」とは「禍福」の「禍」で、宣長の説では禍津日(まがつひ)の神の仕業である。その為にほとんどの国の「風土記」は滅んだが、肝心要の出雲国が残ってくれたと喜ぶのである。

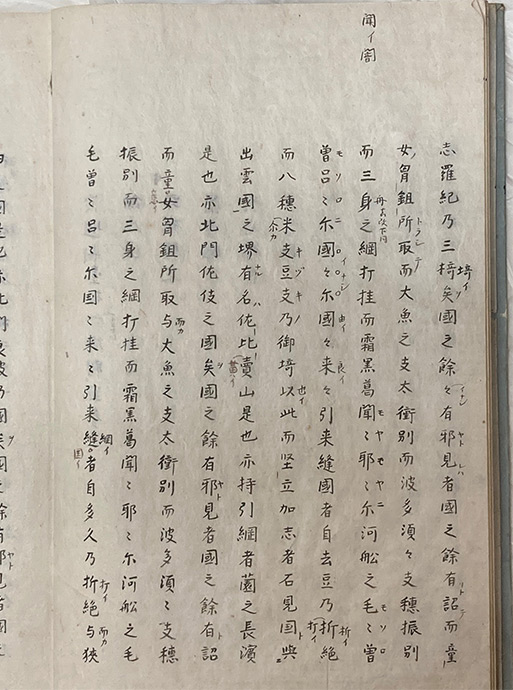

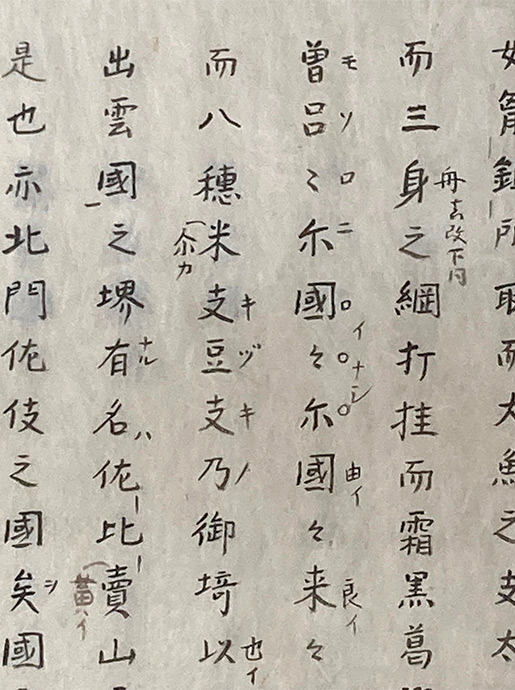

さっそく清写して驚いた。

「宣長が写した『出雲国風土記』」

「意宇(おう)郡の名のよしをいへる所の文章、いとふるく上代の詞つき也。されど今はこゝろへがたく、かにかくに考へ見侍れどえがたくなん」

『玉勝間』「出雲風土記意宇郡のなのゆゑをしるせる文」

◇ 国引きを伝える「ことば」

出雲国の意宇郡は、今では島根県松江市の一部となったが、松江市街地、宍道湖の南である。

「風土記」の語るところに依ると、その昔、出雲の国が狭いと、八束水臣津野命(やつかみづおみ づぬのみこと)が、

余っている土地はどこかにないかと意宇の地から西、北、東を眺め渡して、太い綱を付けて引き寄せたという。「国引き神話」である。

一部引いてみよう。

栲衾(たくぶすま) 志羅紀(しらぎ)の三埼を、国の余り有りやと見れば、国の余り有りと詔りたまひて、童女(をとめ)の胸鋤(むなすき)取らして、大魚(おふを)の支太(きだ・えら) 衝き別(わ)けて、はたすすき 穂振り別けて、三身(みつより)の綱 打ち挂(か)けて、霜黒葛(しもつづら) 聞々耶々(へなへな・くるやくるや)に、河船の 毛々曽々呂々(もそろもそろ)に、国々来々(くによせ・くにこくにこと) 引き来て縫へる国は、去豆(こづ)より打ち絶ちて、八穂爾支豆支(やほにきづき・杵築)の御埼なり。かくて堅め立てし加志(かし・杭)は、石見国と出雲国との堺なる、名は佐比売山(さひめやま)、是なり。亦、持ち引ける綱は、薗の長浜これなり。

難しくてよく分からぬ、と諦めないで頂きたい。宣長だってよくわからぬと言っているのだ。

あきらめずに、出来れば声に出して読んでいただきたい。

このような国引きのシーンが、地名を換えて4回繰り返される。

つまり4つの土地を、〈乙女の胸のような鋤?〉で削り取って、綱を付けて引っ張ってきて、縫い合わせたというのだが、

大事なのは、「三つ撚りの綱 打ちかけて、霜黒葛(しもつづら)くるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来国来(くにこ、くにこ)と引き来て」である。

きっと国を引く所作を伴いながら、この言葉が繰り返されたのであろう。

文字ではなく、声で伝えられた神話がここには記録されている。

宣長の見立てでは、明らかに「上代の詞」である。ただ、その言葉や比喩は、よく分からない所があると宣長も歎息する。実は引用した読み方も、たとえば「国々来々」を、宣長は「くによせ」と読んだが、研究が進み「くにこ、くにこ」と訓むようになった。なるほど、もしこの国引きの神話が演じられものなら、宣長の読みよりは相応しいように思う。

『出雲国風土記』部分「国々来々(国来国来)」

★異本には「由々良々」とある。「もそろもそろにゆらゆら引きき縫える国は」と読むのだろうか

◇ 出雲の地図を描いてみる

宣長にとって「地図」は大切な思考のアイテム。

はもちろん、「出雲国風土記」の舞台となった地図「出雲国風土記郡郷図」も作成した。

「出雲国風土記郡郷図」★「入海」が宍道湖。「国庁」が置かれているのが「意宇郡」

この『出雲国風土記』意宇郡に載る「国引き神話」の詞章の発見は、『玉勝間』の「出雲風土記意宇郡のなのゆゑをしるせる文」として報告された。

◇ 随筆集『玉勝間』で研究成果を公表する

少しおさらいしておく。

『玉勝間』は、全部で1019項目、本文14冊からなる随筆集。「本居宣長全集」では第一巻に載り、「日本思想大系」、また岩波文庫(2冊)にもなっている。今もたまに大学入試にも出題される。宣長の代表作の一つである。

この玉で装飾されたような美しく、目の細かな花籠『玉勝間』の中には、色々なものが集められている。

読書遍歴や師・賀茂真淵の思い出、「花はさくら、桜は、山桜の」で始まる「花のさだめ」というまるで清少納言『枕草子』のような文章もある。

『古事記伝』のような主要著作では採用されなかったものの、どこか捨てがたい話、例えば前回紹介した斎王がしくしく泣いた『白川顕広王記』のような話もその一つだ。また、着想(アイデア)もある。文字数も、わずか十数文字の断章もあれば、数頁におよぶ考証もある。「出雲風土記意宇郡のなのゆゑをしるせる文」はその一つである。これなどは、『玉勝間』の中に埋没させておくのは惜しいと、独立した写本としても伝えらことになる。

◇ 古代が土の中にも地上にも残る「出雲」

『古事記』と同じ時代の言葉を記録する『出雲国風土記』。

その出雲が、遙か後世、一人の異邦人を引きつける。そしてその地で語られた言葉が、やがて英語として、また日本語に訳され、たくさんの読者を魅了することになる。その異邦人とは、ラフカディオ・ハーン、小泉八雲である。

出雲国は、文字を駆使する以前、まだ我が国が声の時代であったものを色濃く残しているのである。

近時、島根県では、神庭荒神谷からの358本の銅剣や銅鐸など、加茂岩倉遺跡の39個の銅鐸、さらには出雲大社の金輪造営を裏付ける巨大な三本柱の発見と、土の中から続々と古代史を書き換える発見が相次ぐが、「声」に残された古代にいち早く着目したのが宣長なのであった。

歩き回るのではなく、松坂の町に居ながらにして、宣長は諸国の情報や貴重史料に接していく。譬えはいかがかと思うが、蜘蛛が巣を張るようなものかも知れない。『玉勝間』はその成果を公開したものであり、タネ本となったノート『本居宣長随筆』は、その取材帳ということになる。

さて、今年9月、島根県松江市では

「トークライブ くるま座 お伊勢祭り」

が開催される。そこで、国引き神話を通して宣長が聞いた「古代の声」、そして、18世紀末、京都滞在中の宣長のもとを訪ねた或る出雲の神主が語ってくれた話を紹介する。

演題を「本居宣長、出雲国への憧れ」としたのは、64歳になった宣長が、出雲大社の千家俊信に宛て、

「御社(出雲大社)へは、必ず生涯之内一度は参拝仕度物に御座候へ共、愚老義もはや大分老衰仕候へば参詣仕候義も相叶申間敷、扨々残心に奉存候」寛政5年10月10日付 千家俊信宛 本居宣長(64歳)書簡

と書き送っていることによる。

この度は、宣長大人に代わって、私が出雲に赴き、声で宣長の思いを伝えるのである。

カチっと松坂 本居宣長の町|2023.08.1

前 本居宣長記念館 館長

國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ

『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数