2024年は、能登半島大地震で開けた。航空機事故が続いた。まさに驚天動地である。

能登半島は、聞けば四メートルの海底隆起があったという。

人的被害も甚大である。ボルヘスであったか

「一人の老人の死はいくつもの図書館の消滅に等しい」

と言ったが、悲しいことに多くの記憶が失われていっただろう。

能登は歴史と民俗行事の宝庫でもあった。

奥能登に伝わる「あえのこと」という行事がある。

映像でみただけだが、師走の雪の降る中、田の神を家にお迎えし風呂や御膳で労苦をねぎらい、春2月には田にお戻りいただく。

神の姿は見えないが、もてなす主人の丁重な所作は厳粛で、静かで、美しかった。

能登半島の先端に近い曽々木海岸からやや入り込んだ所に、上と下の「時国家」がある。ここも罹災したと聞く。

時国家の文書が歴史学者・網野善彦によって解読され、日本の中世観、「百姓」観は一変し、その流れの中に宮崎駿の「もののけ姫」があることは知る人は多いだろう。

また総持寺や旧角見家住宅など文化財や文書の損失も大きさは次第に明らかになってきた。

能登町宇出津の酒垂神社は大丈夫だっただろうか。

久老(ひさおゆ)は宣長より僅かに年は若いが、よき友人であり、また批判者でもあった。

この『菅笠日記』でも、『万葉集』には一家言ある久老は、対抗意識を燃やしたのか、宣長のまだ見ぬ遺跡を求めて大和を歩いたこともある。

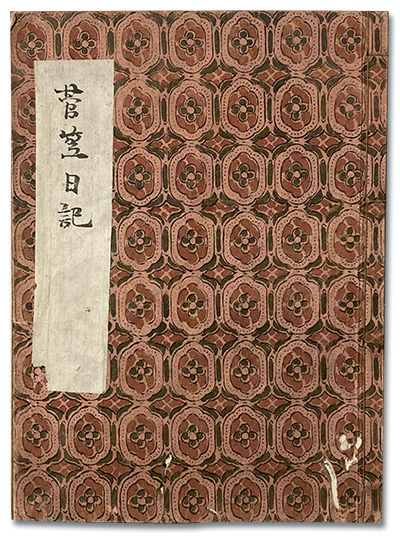

『菅笠日記』☆彡加藤吉彦書写本(久老奥書)表紙☆彡吉彦の写本にはなかなかカラフルな紙が使われる。

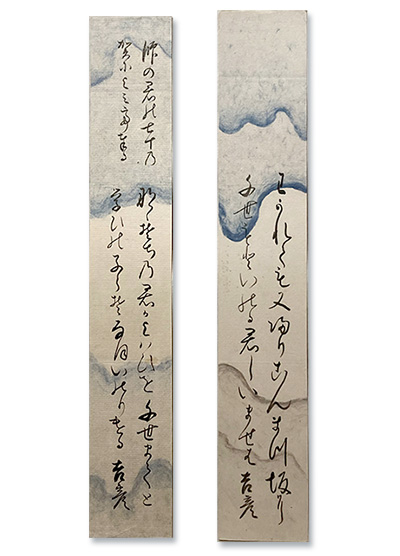

本文の最後と久老の奥書

加藤吉彦の奥書

「寛政九【丁巳】年二月吉日、従五位下源朝臣吉彦(花押)」

『音信到来帳』宣長の頂き物覚え。各地のお土産や宣長の好物がずらりと並ぶ。

「六月二日、一、くしこ、一包、【のと】加藤上野介」

この吉彦の旅の詳細を記した『千尋の浜草』や、主著となる『源氏物語』の注釈書『月の後見』なども宇出津には残されていた。

神社と篤実な加藤宮司家の無事を祈るばかりである。

「加藤吉彦短冊」

宣長で「能登」と言うときは、今の石川県の能登半島ではなく、三女の「能登」を指すことが多い。敬称を付けて「おのと」と呼ばれたりもする。

宣長は二男三女に恵まれたが、娘には「ひだ(飛弾)」、「みの(美濃)」、「のと(能登)」と旧国名を付けている。

「能登」と言う名前について、小倉正人さんに面白い説がある。

渤海(今の中国北東部)からの使節が本国に帰るために用意された船が「能登」と言う名前であった。任を果たし帰国の時に暴風雨に難渋するが船霊に祈り無事に帰還ができた(『続日本紀』淳仁天皇天平宝字7年8月)

また、光仁天皇の皇女に能登内親王がお見えになった。

宣長は、自分の娘の名に「能登」を選んだ。

小倉さんは

「能登とはやさしい女性の美称ではなかったと想像できる」

と考える(「小倉さんの時鐘30年こぼれ話」)。

末の娘・おのとも周りの人から寵愛をうけて育ち、やがて山田の御師で宣長門人・安田広治の妻に迎えられ一男を残すが、その子も、またおのとも早くに亡くなった。その後、安田家は、大塩平八郎の乱に巻き込まれ、絶家となるのだが、何れも宣長の没後のことである。

騒動続きの正月、NHK大河ドラマ「光る君へ」が始まった。

『源氏物語』の作者・紫式部が主人公である。

男性優位社会、儒学がもてはやされる中で、この物語は不道徳で「女々しい」と批判されるのだが、

「女々しくって何が悪い。女々しいのが日本人の美徳ではないか」

とびっくりするような論理を展開したのが、本居宣長である。

「大かた人のまことの心の奥の隈々を探りて見れば、みなただ女々しく、はかなきことの多かる・・」

『源氏物語玉の小櫛』

(正直な所、人の本性というのは、ただただ女々しく、どうにも所為の無いものである。)

不動心の対極にある、物に触れ事に当たりて千々に乱れる心、これが女々しいということだが、

そんな揺れ動く心を宣長は「物のあはれを知る」と呼んだ。

そして「歌」は、この「物のあはれを知る」に尽きる。『伊勢物語』も『源氏物語』も、この「あはれ」の一言に尽きるではないかと宣長は考える。

なるほど、『古事記』や『万葉集』から、現在の歌謡曲まで、結局は人を好きになることと別れの悲しみ、つまり揺れ動く心だ。

いやこれは日本人だけではない。中国の孔子も、

(「詩経」に集められたの三百の詩に通底するものを一言で言うなら、素直な心である)

と言っているではないか、と宣長はいう。

これこそが、「物のあはれを知る」、自分のことを偽らぬことである。

そこに描かれた人の歓び、そして悲しみを、我が事のように歓びもし、悲しみもする。

涙を流す人がいる。その人に、世は無常だと教え諭したり、正しい人の道を説くことよりも、一緒になって泣くことが日本人の本質だと宣長は考えた。

たとえば、小さい子どもが泣いている。親はなぜ泣くのかと問いただすが、近くの友達がつられて泣く方が、余程、泣く子の悔しさ、悲しさを癒すには余程効果的である。

理屈ではない、共鳴、共感の力だ。

その歓び、また悲しむ人の心の委曲を描き尽くしたのが紫式部の成功であった。

古来、数多の人がこの物語に魅了された。

菅原孝標女(たかすえのむすめ)もその一人。

常総の田舎育ちの純情無垢な少女はこの『源氏物語』に取り付かれ、物語世界も現実もごちゃごちゃになり、光源氏のような貴公子を待ちこがれ、中年までうっかり過ごしてしまっちゃたと、半生を素直に明るく回想したのが、『更級日記』である。

宣長も、この物語こそが最高の物語だと賞賛し、その魅力を分析し、講釈し、それでも修まらず、文体模写を試みたりもする。そうしたら、とうとう紫式部が牛車に乗って、伊勢国松坂魚町の宣長宅までお越しになると言う幻影まで見るのだから、孝標女とどっこいどっこいだ。

吉彦はこのような現実との混雑はなかったろう。作り物語の熱心な読者としてこつこつと研究を続けたのであるが、憶断だが、師の「物のあはれを知る」説は理解できなかったかも知れない。

これは、『源氏物語』空蝉巻の碁を打つ場面について本居大平の意見である。

宣長のもっとも忠実な弟子で、養子に選ばれた大平を以てしても、この師の斬新な読み方には同意できぬと言うのだから、加藤吉彦も目を白黒させたことだろう。

『源氏』には、色々な読み方がある。

中でも宣長の学説は、今では考えられぬほど時代を突き抜けたものであった。

理解したり説得することより、まず人の心に寄り添い、共に泣き、笑う。

この「物のあはれを知る」ことを尊ぶ日本人の心が、今こそ、見直されるべき時かも知れない。

カチっと松坂 本居宣長の町|2024.02.1

前 本居宣長記念館 館長

國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ

『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数